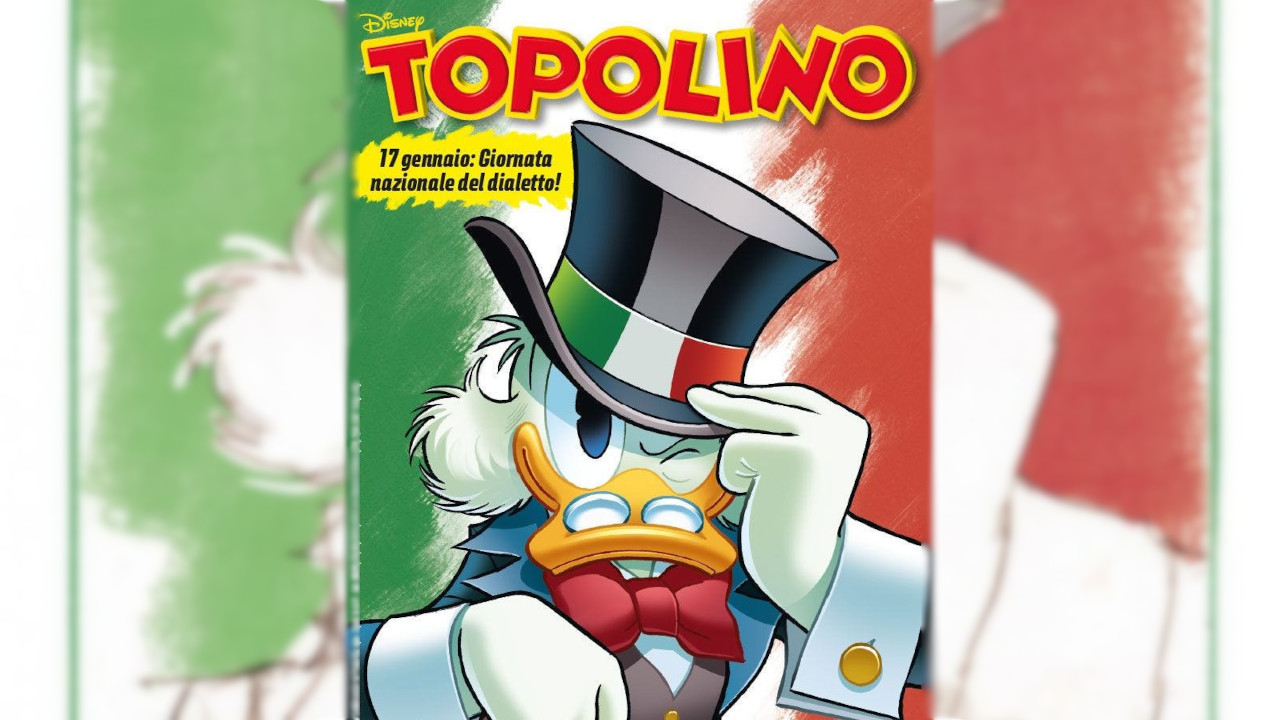

Topolino non si limita più a “colorare” i dialoghi con qualche espressione locale: da un anno a questa parte ha deciso di parlare davvero in dialetto. E dal 14 gennaio 2026 questo esperimento arriva anche in Valle d’Aosta, con il numero 3660 tradotto in patois e distribuito nelle edicole della regione e su panini.it.

Dietro l’operazione non c’è solo marketing, ma un progetto pensato insieme ai linguisti, raccontato nel saggio del professor Riccardo Regis, “Topolino parla in dialetto: il senso di un progetto”, che ricostruisce dall’interno come è nata l’idea e perché non è solo un vezzo folkloristico.

Come nasce Topolino in dialetto

Tutto parte nella primavera 2024, quando Regis riceve una mail dall’editor di Topolino, Francesca Pavone. L’idea editoriale è semplice e allo stesso tempo delicata: «avere più versioni di uno stesso numero di Topolino con una storia tradotta in diversi dialetti» e distribuirle solo nei territori di riferimento.

In redazione si apre subito il problema chiave: quali dialetti scegliere dentro il caos meraviglioso dell’italoromanzo. Regis propone di usare la storica classificazione di Pellegrini (1975), che divide lo spazio linguistico in grandi sistemi (settentrionale, friulano, toscano, meridionale, sardo) e di selezionare alcune varietà “bandiera” per area, evitando di complicare tutto con lingue già riconosciute come minoranze (friulano e sardo) e tenendo conto delle differenze interne tra Nord e Sud.

La redazione parte così con una prima tornata di numeri speciali, il 3608 del 15 gennaio 2025, in quattro regioni: Lombardia, Toscana, Campania, Sicilia, tradotti rispettivamente in milanese, fiorentino, napoletano e catanese. Il criterio operativo, spiega Regis, diventa quello del dialetto del capoluogo regionale, con qualche eccezione figlia dei volumi di vendita (Catania che «ruba la scena» a Palermo per il siciliano).

Il successo commerciale e mediatico di questa prima ondata spinge Panini a una seconda serie, il 3619, uscito il 2 aprile, con altre quattro regioni: Piemonte (torinese), Veneto (veneziano), Lazio (romanesco), Puglia (barese). Ora tocca alla terza stagione del progetto, quella che porta dentro anche la Valle d’Aosta.

La stessa vignetta in milanese, fiorentino, catanese e napoletano

Perché questo progetto è diverso da tutto quello che si è visto prima

Nel suo saggio, Regis chiarisce bene che il mondo Disney aveva già fatto uso di dialetto: a volte per caratterizzare l’ambientazione, a volte “travestendolo” per simulare lingue fantastiche. Finora però si era sempre trattato di spruzzate lessicali, oppure di “cripto-dialetto” nascosto dietro un’ortografia bizzarra, decifrabile solo dai lettori più smaliziati.

Qui il livello è un altro: la storia è interamente in dialetto, frutto della traduzione completa di una sceneggiatura scritta in italiano. Non ci sono note a piè di pagina né glossari: il lettore, dice Regis, si trova davanti a un fumetto in cui il dialetto è messo «al centro della scena», non come ornamento ma come vera lingua d’uso.

Cambia anche la politica editoriale: nelle regioni coinvolte arriva solo il numero in dialetto; il corrispettivo in italiano è venduto nel resto d’Italia. In pratica, per un bambino valdostano, la storia di Topolino “normale” è quella in patois: l’italiano sta altrove.

Un progetto unico tra gioco, identità e ricerca

Il cuore dell’operazione sta nel tenere insieme tre cose:

- il lato ludico (la sfida per il lettore a capire il dialetto, il gusto di sentire Topolino parlare “come noi”);

- il valore identitario e simbolico delle lingue locali;

- una riflessione sociolinguistica seria sullo stato di salute dei dialetti.

Regis ricorda che all’Unità d’Italia gli italofoni erano una minoranza microscopica e che ancora oggi i dialetti restano un patrimonio di comunità: non solo “colore locale”, ma «patrimonio di culture e saperi» da valorizzare e trasmettere. Il problema è che la trasmissione intergenerazionale vacilla, soprattutto nelle grandi città, e i giovani rischiano di non capire quasi nulla del dialetto di casa.

Il progetto Topolino gioca proprio su questo crinale: per molti bambini il fumetto diventa un’occasione per avvicinarsi a una lingua che magari parlano i nonni; per molti adulti e collezionisti è un modo per rivedere, in forma nuova, la propria identità linguistica.

Francesco Tullio Altan mentre firma un albo di Projet Popon

Cosa significa per la Valle d’Aosta: dal patois della Pimpa a Topolino

Per la Valle d’Aosta, l’arrivo di Topolino in patois è una sorpresa: negli ambienti culturali della Regione nessuno è a conoscenza di questa iniziativa e neanche Mattia Surroz, disegnatore originario di Brusson di numerose storie del periodico a fumetti (l’ultima “Qui, Quo, Qua e lo spartito perduto di Pierluigi Paperelli” è pubblicata nel numero in edicola proprio questa settimana) ne era a conoscenza.

Prima dei personaggi Disney, nel 2010 l’Amministrazione regionale aveva lanciato un DVD della Pimpa di Francesco Tullio Altan “tradotto” in francoprovenzale, con episodi tradotti nelle parlate di vari comuni e doppiati dagli attori del teatro popolare. Nel 2011 era nato il Projè Popón, sempre con i disegni di Altan, e il personaggio di Tatà: libri-cuscino distribuiti alle neo mamme, libretti e filastrocche in patois per i bambini da 0 a 6 anni, anche online con QR code.

Ora il cerchio si chiude sul fumetto più iconico di tutti: Topolino, a dimostrazione che il patois non resti confinato alle cerimonie ufficiali o alle conversazioni tra anziani, ma torni ad essere lingua quotidiana, anche se in forma “da fumetto”.

Un numero da leggere e da studiare

Per i giovani lettori, sarà la prova concreta che il patois non è solo “la lingua dei nonni”, ma uno strumento con cui si può raccontare qualsiasi cosa, mentre per linguisti, insegnanti e addetti ai lavori valdostani, questo numero sarà un oggetto di studio: un caso in cui un grande editore nazionale accetta di fare il salto dalla citazione folkloristica alla dialettalità totale.

Per chi ha in mano le politiche linguistiche regionali è un promemoria chiaro: se un settimanale nazionale osa mettere il patois al centro di un suo numero, forse è il momento di osare altrettanto negli strumenti di promozione e nelle scelte concrete su scuola, media e cultura.